什麼是 I3C?為什麼它是 I2C 的進化版?

自 1982 年問世以來,I2C(Inter-Integrated Circuit) 協定已成為嵌入式系統與物聯網(IoT)設備中最常見的通訊標準之一。憑藉其簡潔的雙線架構、低成本與高度相容性,I2C 成為微控制器、感測器與低功耗設備之間資料傳輸的首選方式。

然而,隨著物聯網設備數量激增與系統日益複雜,I2C 的限制也逐漸浮現,尤其是在資料傳輸速度、設備位址彈性與電源效率等面向,已不足以應對現代系統的需求。

這些瓶頸促使產業對更高效能的通訊協定產生強烈需求,特別是面對回應速度慢、裝置配置繁瑣以及電力消耗過高等挑戰。為了解決這些問題,MIPI 聯盟推出了新一代協定 —— I3C(Improved Inter-Integrated Circuit)。

本文將深入探討 I3C 是什麼、與 I2C 的差異與改進之處,以及為什麼它會成為未來嵌入式通訊的主流選擇。

🌐 MIPI I3C 是什麼?

I3C 是由 MIPI 聯盟(Mobile Industry Processor Interface) 所開發,目的是取代 I2C,成為更高效、更現代化的通訊協定。它設計用來滿足現代嵌入式與 IoT 裝置在高速傳輸、低功耗與裝置管理彈性上的全新需求。

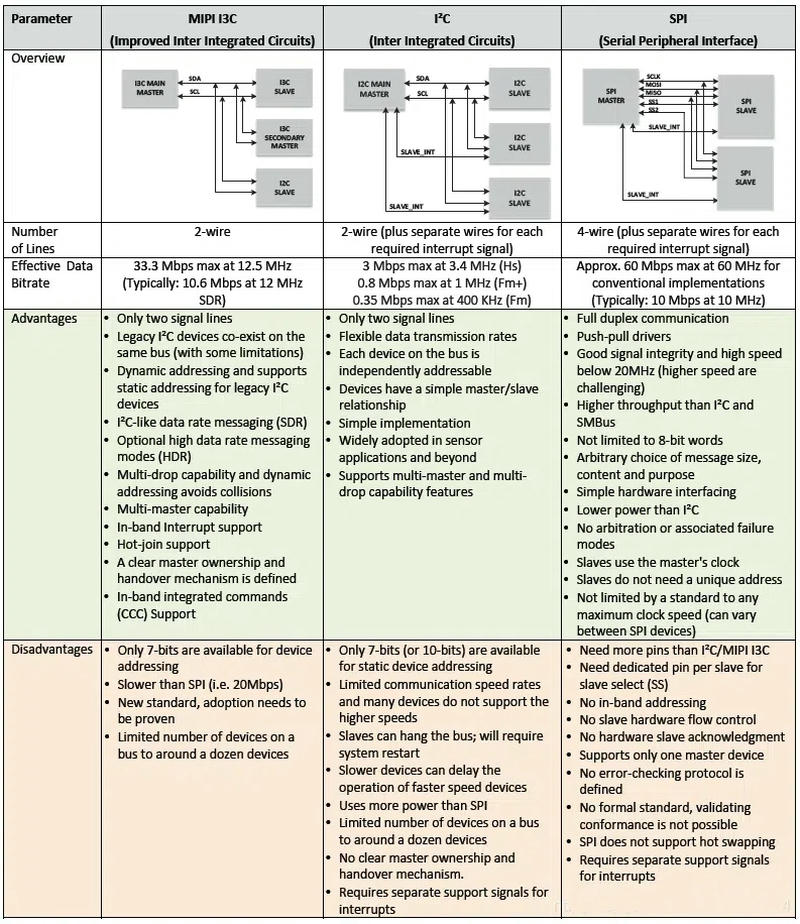

I2C 的問題包括:

- 需手動指定固定的 7-bit 位址,容易產生衝突

- 不支援即時中斷(interrupt)或目標裝置的重置

- 傳輸速率相對較低(最高僅 3.4 Mbps)

- 無內建省電機制

- 無熱插拔支援

而 SPI 雖速度較快,但需更多線材(至少四條)且無統一標準,整合困難。

I3C 的核心優勢是:

- 保留 I2C 的雙線架構,向下相容既有 I2C 裝置

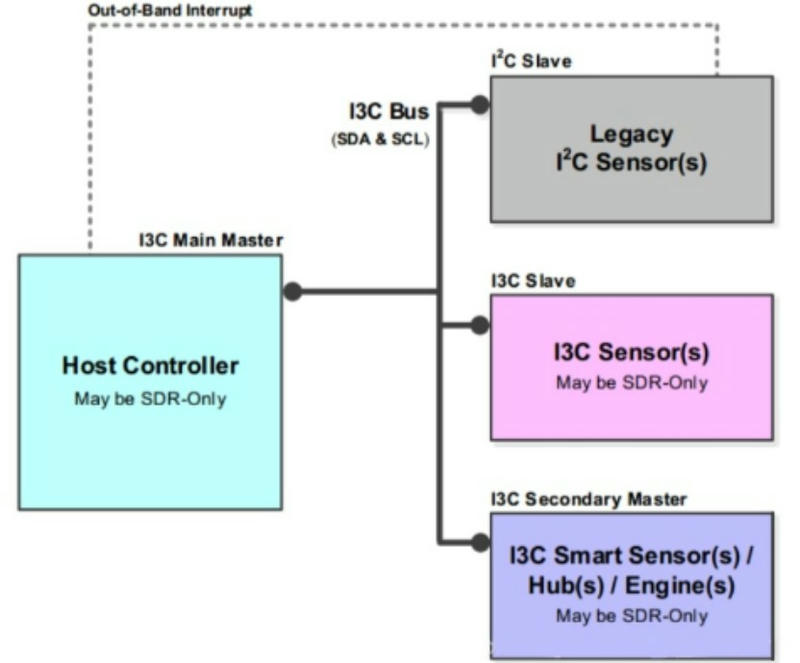

- 提供 動態裝置位址配置、即時中斷支援、低功耗模式、熱插拔與多主機支援 等新特性

- 適合用於高頻寬感測網路、影像串流與智慧終端設備

🧩 I3C vs I2C:關鍵功能比較

| 功能項目 | I2C | I3C(升級版) |

|---|---|---|

| 資料傳輸速度 | 最高 3.4 Mbps | 最高 12.5 Mbps(標準模式) |

| 線路架構 | 雙線(SDA + SCL) | 雙線,與 I2C 相容 |

| 位址管理 | 靜態配置(手動設定) | 動態位址分配,自動避免衝突 |

| 電源管理 | 無省電設計 | 具進階低功耗模式,降低能耗 |

| 中斷支援 | 不支援 | 支援即時中斷,減少輪詢延遲 |

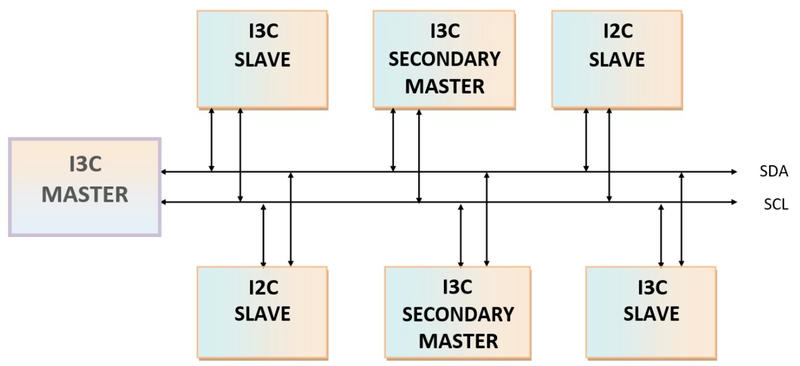

| 多主裝置支援 | 複雜且易衝突 | 內建仲裁與多主管理 |

| 熱插拔裝置支援 | 不支援 | 支援,裝置可動態新增與移除 |

| 向下相容性 | — | 完整支援 I2C 裝置 |

I3C 的五大核心技術改進

I3C 的設計目標是提供一個能同時滿足高速傳輸、低功耗、動態管理與向下相容的嵌入式通訊解決方案。以下是 I3C 相較 I2C 的五大技術提升:

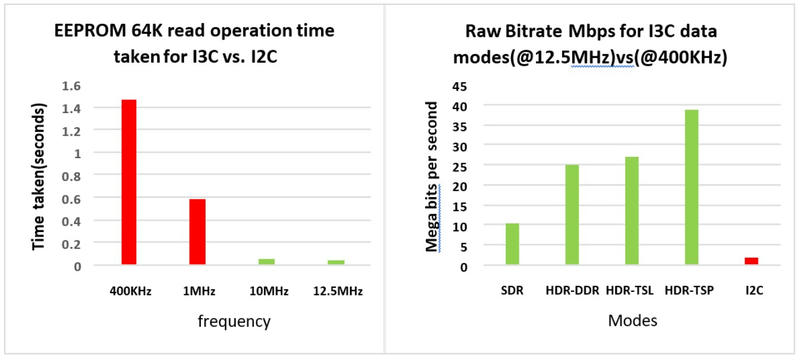

1. 更快的資料傳輸速度

I2C 的標準速度範圍從 100 kbps(標準模式)到 3.4 Mbps(高速模式)。而 I3C 在標準操作模式下可達 12.5 Mbps,且未來將可支援更高頻寬,適用於高效能感測器與快速資料擷取應用。

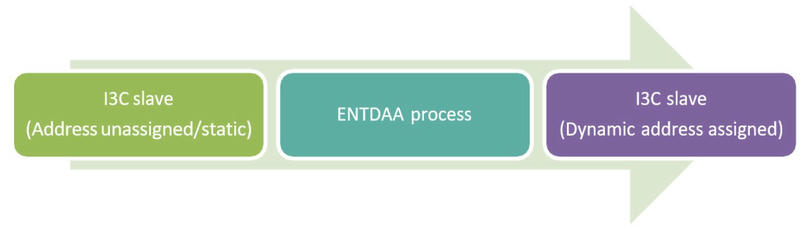

2. 動態位址配置

傳統 I2C 需預設靜態地址,當多個設備地址重複時會造成衝突。I3C 引入 動態位址分配(Dynamic Addressing) 機制,主設備可自動分配唯一地址給每個從設備,大幅簡化裝置管理流程。

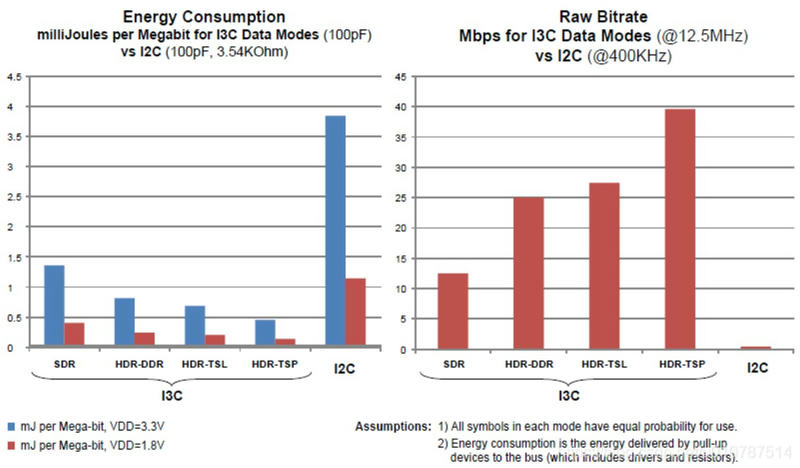

3. 更佳的電源管理

I3C 加入了 節能機制,包括 低功耗靜置狀態 以及透過「中斷喚醒」主設備的能力,這對於長時間待命的 IoT 感測器系統尤為重要。

4. 即時中斷支援

相較於 I2C 必須透過輪詢方式詢問設備狀態,I3C 從設備可直接向主設備發出中斷信號(In-Band Interrupt),大幅減少通訊延遲與功耗,也提升資料反應即時性。

5. 多主裝置支援與熱插拔

I3C 支援多個主裝置並存,並透過仲裁機制維持匯流排穩定。此外,裝置可在系統運作中進行熱插拔(插入/移除設備),無需重新開機或系統初始化,提升系統彈性。

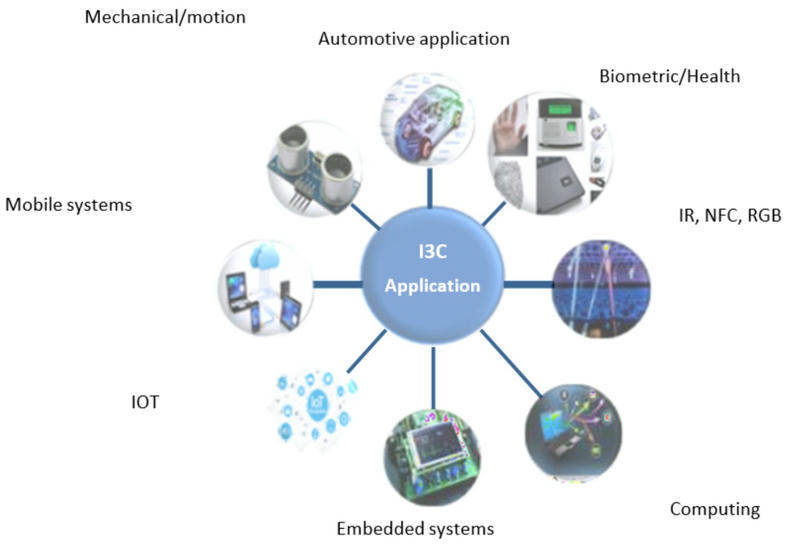

I3C 在實際應用中的潛力

I3C 已逐漸在各種高整合系統與物聯網應用中出現,以下是幾個具代表性的使用場景:

- 智慧型手機:用於整合氣壓、加速度、陀螺儀等多種感測器,簡化布線與提升效能

- 穿戴式裝置:低功耗即時傳輸健康感測資料

- 伺服器與資料中心:整合多組溫度與功耗監控模組,提供可靠資料給系統監控平台

- DDR5 記憶體模組:I3C 已被納入 DDR5 的 SPD(Serial Presence Detect)協議,用於讀取模組參數與狀態

這些應用證明 I3C 不僅是嵌入式系統的升級選項,更可能成為新一代高速、低耗、多感測器協作應用的核心。

I3C 的挑戰與未來展望

雖然 I3C 優勢明顯,但在實際部署與市場推廣上仍存在幾個挑戰:

- 硬體支援度仍在成長:目前並非所有感測器或微控制器都支援 I3C

- 開發工具與驅動較少:相較 I2C,相關軟體生態仍在發展階段

- 價格與導入成本:初期可能因設計轉換產生額外成本

儘管如此,隨著 I3C 規範逐步成熟、更多晶片廠商開始支援此協定,其普及與應用將快速擴展。

結語

隨著嵌入式與物聯網技術快速發展,資料傳輸需求與能源效率成為系統設計的關鍵要素。I3C 以更高的速度、更少的線材、更低的功耗與更佳的設備管理能力,提供未來感測器系統一個高度整合的通訊解決方案。

雖然目前尚處於早期導入階段,但 I3C 已顯示出其取代 I2C 的潛力,尤其在需要整合多感測器、低功耗與熱插拔能力的應用場景中,I3C 將會是下一波嵌入式設備設計的關鍵技術之一。

📘 資料來源:DFRobot 官方部落格